環境・資源グループ

【ミッション】

近年の異常気象や生態系の崩壊等の背景には地球温暖化が大きく関与していると考えられています。世界の平均気温はすでに産業革命以前より約1.1℃上昇しており(IPCC, 2023)、その主因は化石燃料の大量消費や森林伐採等による温室効果ガスの増加です。こうした危機に対処するため、国際社会は2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロ(ネットゼロ)の実現を目標とし、各分野で技術開発が進められています。環境・資源グループでは地球温暖化対策技術のうち、二酸化炭素回収・貯留 (CCS:Carbon dioxide Capture and Storage) と風化促進を中心として取り組んでいます。

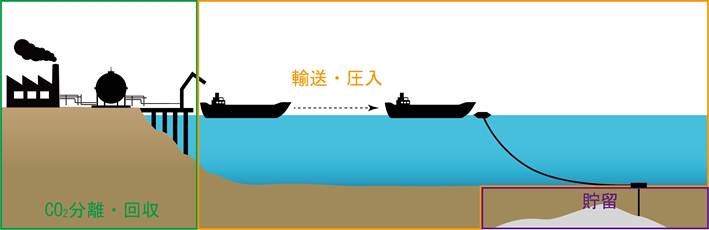

CCSは、大気中への二酸化炭素(CO₂)排出を抑制するための技術で、大規模排出源(火力発電所等)や工業プロセスで発生するCO₂を回収(Capture)し、圧縮・輸送したのち、地中の深部(通常は深さ1,000メートル以上の帯水層や枯渇油ガス田等)に貯留(Storage)するプロセスです。

CCSの概念図

風化促進は自然の化学風化反応を利用して大気中の二酸化炭素(CO₂)を長期的に除去する技術です。細かく砕いた珪酸塩鉱物(例:かんらん石や斜長石等)を農地等に散布すると、鉱物中の陽イオン(Ca²⁺やMg²⁺)が溶出し、大気中のCO₂は炭酸塩鉱物として土壌中に固定されるか、溶存形態の炭酸塩化学種として海洋に流出し、固定されます。自然界では岩石の風化反応は数千年単位で進行しますが、鉱物を微粉砕し表面積を拡大させ、散布する場所を適切に選出することで、その速度を大幅に加速させることができます。

トラクターで農地に散布される岩石粉

(出典:Lehmann, J. and Possinger, A. “Removal of atmospheric CO₂ by rock weathering holds promise for mitigating climate change.” Nature, vol. 583, 2020)

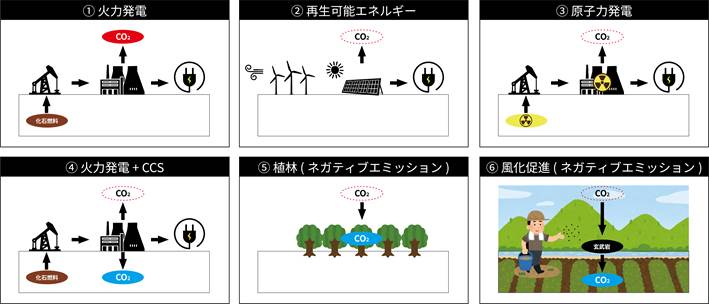

CCSは火力発電等による大規模CO₂排出源から排出されるCO₂を極力“大気に放出しないようにする”技術である一方、風化促進は“既に大気に存在するCO₂を吸収する”技術 (ネガティブエミッション技術)であり、同じ地球温暖化対策ではありますが、それぞれ役割・位置付けが異なります。

CCSとネガティブエミッションの違い

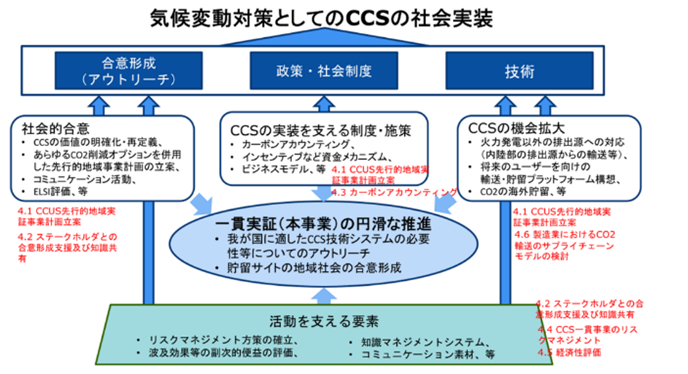

CCSにおける課題と解決策、環境・資源グループの取り組み

CCSは脱炭素社会実現のために必要な技術の一つとされていますが、日本における社会実装に際しては様々な課題があります。環境・資源グループで実施してきた内容は先行地域実証、ステークホルダとの合意形成、カーボンアカウンティング、一般市民への情報発信戦略の検討と施行、リスクマネジメント等多岐にわたります。ここではカーボンアカウンティングとリスクマネジメントについて紹介します。CCSでは、CCSによって回収・貯留されたCO₂の量を定量的に見積もり、測定・記録・報告する仕組み(アカウンティング)を整備する必要があります。環境・資源グループでは、CCSにおけるアカウンティングルールを検討し、ガイドブックを作成しました。

また、リスクマネジメントに関する取り組みとしては、CCSの実施にあたって想定される様々なリスクに対して対策を講じる必要があります。具体的にはCO₂の漏洩や誘発地震の発生、地下水質への環境影響、近隣他事業への干渉といった多岐にわたるリスクが想定されます。このようなリスクを事前に特定、評価し、ハザードが発生しないように予防策を講じ、ハザードが発生した場合でもその影響を最小限に抑える対策を検討するリスクマネジメントが必須課題となっています。環境・資源グループでは、CCSに関してこのようなリスクマネジメントを行っています。特にあらゆるCCSのリスクの中でも、貯留に伴い発生し得るCO₂の漏洩、地震を誘発する可能性の2つのリスクが重要と考え、重点的に取り組んでいます。

風化促進における課題と解決策、環境・資源グループの取り組み

風化促進の初期のアイデア自体は90年代に提唱されていましたが、近年に再度着目されたのはBeerling et al. (2020)の論文がきっかけです。このNature論文では風化促進を世界中の農地に大規模に適用することで、気候変動緩和策として有望であることをシミュレーションによって評価しています。しかし実際に風化促進が日本でも実施可能なのか、実施できるとして有効な温暖化対策技術になりえるのかどうかは検証する必要があります。そこで2021年度に、環境・資源グループが日本での有効性を最初に検証しました。検証は以下の項目に基づいて行いました。

- 既存の研究事例のレビュー

- 珪酸塩鉱物の風化による長期的な地球表層温度制御、実際に玄武岩を散布した際の最新の観測的な評価事例や玄武岩以外の岩石の利用についてレビューを行った。

- 本分野における技術体系の整理

- 現時点で充足している技術と今後開発する必要のある技術を体系的に調査し、風化促進に関わる基本技術の技術的素地が整っているか検証した。

- Ca やMg を含む大量の珪酸塩鉱物の調達可能性についての調査

- 国内の岩石分布のマッピングを行い、利用可能な岩石採掘候補地と散布可能地を図示、風化促進に必要な岩石を調達可能であるか解析を行った。

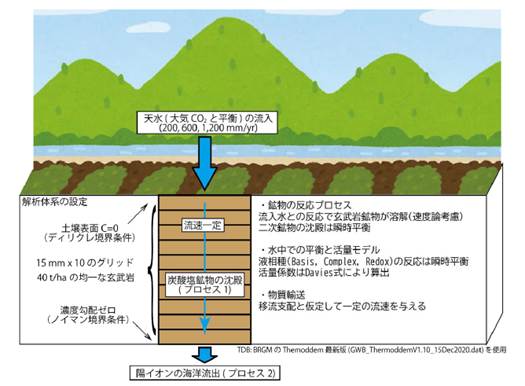

- CO₂ 固定化のメカニズムに関する調査と反応輸送シミュレーション

- CO₂固定量評価のための反応輸送解析モデルを自社ツールの一つであるQPACを用いて構築し、様々な地球化学パラメータを設定して解析を実施した。

風化促進反応輸送解析モデル

- カーボンアカウンティング手法の検討

- 反応輸送シミュレーションからCO₂固定量を算出し、一方で各種プロセスで生じるCO₂排出量を除算することで、正味のCO₂削減量を算定した。

- 経済合理性の検討

- 既存研究に倣って日本における風化促進実施のコストを概算した。

- ステークホルダの合意形成に関する検討

- ステークホルダ及び法規制に抵触する可能性の有無を検討した。

- リスクマネジメントについての検討

- 風化促進実施におけるリスクについて、半定量的なリスク評価を行った。

- 社会実装に向けた取り組みについての検討

- 今後実証試験を行うことが重要と考え、その候補地として実証試験や農地・森林を提唱し、実証試験の方針について検討した。

CO₂固定量の算定

上記の網羅的な検討後、日本における有望なネガティブエミッション技術になり得ると判断された風化促進は、実証試験を行うこととなり、実際に農地・森林や、休廃止鉱山、さらには気固接触ハウス等で様々な検証が行われ始めました。

風化促進は有望なネガティブエミッション技術ではありますが、特に農地における各種元素の複雑な移動・拡散・各種化学反応を完全に定量分析することは難しく、正確なCO₂固定量のアカウンティングには課題があります。そこで環境・資源グループでは、ムーンショット事業における農学分野グループが実際に圃場で得た観測データを反応輸送解析モデルに組み込み、様々な地球化学パラメータを設定してシミュレーションを行うことで、より精緻なCO₂固定量を推定することを試みています。

このようにして得られた精緻なCO₂固定量は、国際的に通用するカーボンクレジット化の基盤となるものであり、ひいては風化促進の社会実装を進める上で不可欠な要素です。環境・資源グループは科学的に裏付けられたCO₂固定量の算定を通じて、信頼性の高いクレジット化を実現し、実効的な気候変動対策としての風化促進の普及に貢献していきます。

【具体的な解決方策の例】

リスクマネジメントのツール

当グループでは上記のミッションに対するソリューションとして下記のモデル・ツールを用いた業務を行っています。

放射性廃棄物処分やCO₂地下貯留等のプロジェクトでは、多面的な視点と多様な証拠に基づく高度な判断が求められます。しかし、情報には曖昧さや矛盾、欠落があり、さらに利害の異なる多様なステークホルダが関わるため、判断過程と根拠の明確化が不可欠です。ESLモデルは意思決定を階層的に構造化し、各仮説がどの証拠にどの程度支持されるかを区間確率で評価することで、こうした課題に対応します。

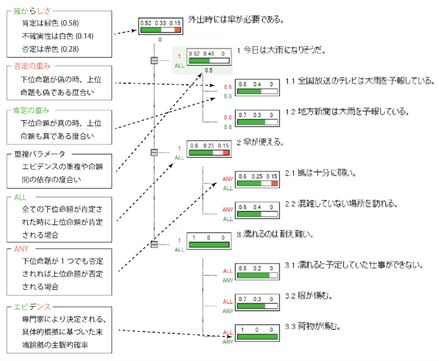

命題「外出時には傘が必要である」におけるESLモデルのツリー構造

この図は主命題「外出時には傘が必要である」を例に、ESLモデルの階層的な推論構造を示したものです。ESLでは主命題(仮説)を支える複数の下位仮説や証拠を論理的に結び付け、全体としてどの程度その主張が支持されるかを確率的に評価します。図ではテレビや新聞の天気予報、傘使用の状況、濡れた時の結果等の具体的な証拠が下位層に配置されています。各ノードの右側にある緑・白・赤のバーは肯定・不確定・否定の確率区間を示し、証拠の強さや曖昧さを視覚的に表現しています。これは親子命題間の論理演算によって、下位の証拠がどのように上位の判断へ反映されるかによって計算されています。このように、ESLモデルは複数の情報源が入り混じる不確実な状況においても、判断の根拠とその信頼性を透明に可視化します。

その結果、最上位の命題「傘が必要である」がどの程度の確信で支持されるかが、数値的・構造的に理解できます。

- ボウタイモデル

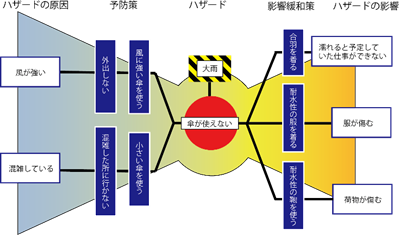

ボウタイモデル

ボウタイモデル(Bowtie Model)は、リスクマネジメントの分野で広く用いられる可視化手法で、リスクの発生要因と影響を体系的に整理し、効果的な対策を検討する際に用いられます。

中央には「トップ事象(例:傘が使えない)」を配置し、左側にはその原因となる脅威(風が強い、混雑している等)、右側にはその結果として生じる影響(仕事ができない、服が濡れる等)を示します。左側には脅威を防ぐための予防策(バリア)、右側には影響を軽減するための**影響緩和策(バリア)**をそれぞれ対応づけて整理します。例えば、予防策として「風に強い傘を使う」「混雑した場所を避ける」、影響緩和策として「防水性の服を着る」「荷物を防水カバーで保護する」といった具体的な手段が設定されます。

このように、ボウタイモデルはリスク発生のメカニズムを可視化し、どの段階でどの対策が有効かを一目で把握できることが特徴です。複雑なリスク構造を関係者間で共有し、リスク低減の優先順位付けや対策の実効性評価に活用できるリスクマネジメント手法です。

風化促進において、農地における玄武岩散布後の各種反応をシミュレーションするために用いています。

【近年の代表的な成果】

CCS

- 令和5年度環境配慮型CCUS一貫実証拠点・サプライチェーン構築事業委託業務(輸送・貯留等技術実証)

- 令和4年度環境配慮型CCUS一貫実証拠点・サプライチェーン構築事業委託業務 (輸送・貯留等技術実証)

- 令和3年度環境配慮型CCUS一貫実証拠点・サプライチェーン構築事業委託業務(輸送・貯留等技術実証)

- 令和2年度環境配慮型CCS実証事業委託業務

- 平成31年度環境配慮型CCS実証事業委託業務

- 平成30年度環境配慮型CCS実証事業委託業務

- 平成29年度環境配慮型CCS実証事業委託業務

- 平成28年度環境配慮型CCS実証事業委託業務

- 平成27年度環境配慮型CCS実証事業委託業務

- 平成26年度環境配慮型CCS実証事業委託業務

風化促進

- 風化促進技術等の鉱物化作用を介したネガティブエミッション技術に係る調査 (NEDO 報告書データベース 報告書番号: 20220000000148)

- 「岩石と場の特性を活用した風化促進技術“A-ERW”の開発」 令和4年 https://www.nedo.go.jp/content/100958131.pdf

- 「岩石と場の特性を活用した風化促進技術“A-ERW”の開発」 令和5年 https://www.nedo.go.jp/content/100975311.pdf

- Improvement of reactive transport models for observation-based estimates of CO₂ sequestration through Enhanced Rock Weathering in agricultural fields in Japan, [HSC06-P02], Japan Geoscience Union Meeting 2025.