数値解析グループ

【ミッション】

数値解析グループでは、数学的モデリングとシミュレーションを駆使し、科学的根拠に基づいた放射性廃棄物処分の安全性評価を行い、安全性の検証や効率的でより安全な処分場の設計等への貢献を行っています。

放射性廃棄物の処分においては、廃棄体に含まれる放射性核種が徐々に溶け出し、施設や周辺の岩盤のバリアにより移行の抑制を受けつつ流出し、最終的には地表面まで移行すると考えられる。そのため、廃棄物処分の安全性を担保するためには、この核種移行に関する評価が必要となり、その対象は廃棄体周辺の近傍領域(ニアフィールドスケール)から、核種が移行する遠く離れた地表面までの広域な領域(広域スケール)に渡ります。また、評価期間として100万年オーダーの時間変遷を考慮する必要もあります。これらに対しては、現実における観測や実験等のみで評価を行うことは難しく、現象を適切にモデル化した数値解析によって補完することが不可欠です。当グループではミッションとして、数値解析による評価における課題の解決、またその技術開発に取り組んでいます。

【取り扱う問題の種類とそのソリューション】

当グループでは、放射性廃棄物処分に関連する複雑な課題に対して、数値解析手法を用いた専門的なアプローチを提供しています。以下に代表例を紹介します。

- 不均質場における地下水流動・核種移行解析

地層処分では、地下深くの安定した岩盤中に放射性物質を隔離します。この際、地下の岩盤は場所によって亀裂の有無や大きさ、地下水の流れ等が大きく異なるため、一様な状態(均質場)とは見なせません。このような複雑で不均質な地下環境を不均質場と呼び、放射性物質がどのように移動するかを正確に予測することが、長期的な安全評価の鍵となります。

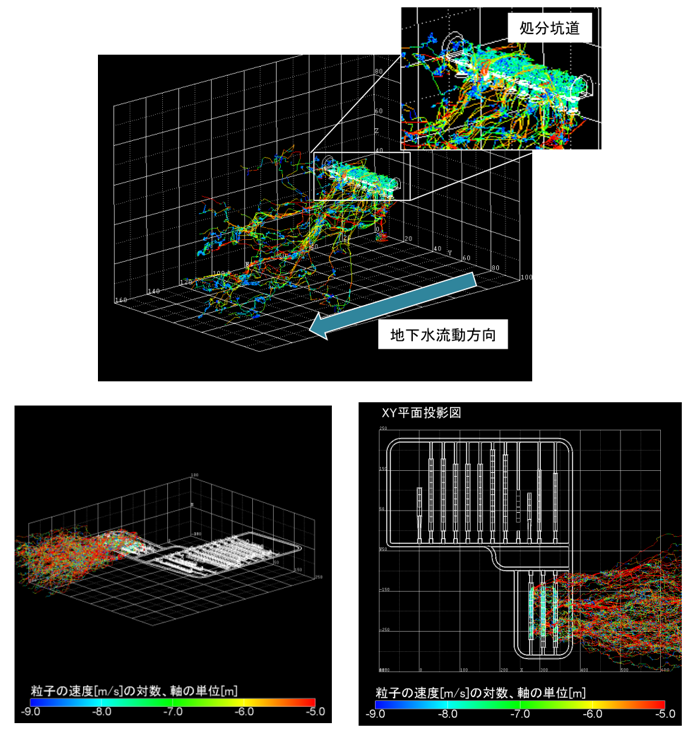

当グループでは、このような複雑な不均質場をDiscrete Fracture Network model(DFN)というモデルで表現し、三次元核種移行解析コードPartridgeを用いて、流体力学に基づく地下水流動解析と核種移行評価を行い、~100万年という時間スケールで放射性物質が地下水によってどのように運ばれるかをシミュレーションしています。

- 機械学習技術を用いた核種移行解析の効率化

核種移行解析では多数の粒子を統計的に扱うランダムウォーク法による数値計算が用いられており、不均質場における核種移行を精密に表現できる一方、計算にかかるコスト(時間と計算機代)が膨大になり、また出力が複雑で人間による解釈が容易ではないという課題があります。これらの課題に対する技術対策としては、近年技術革新が目覚ましい機械学習の手法を用いた、計算の軽量化とデータの自動的な分析が考えられます。当グループでは、核種移行解析にこの機械学習を導入するための技術開発を行っています。

地下水流動・核種移行解析の例

【近年の代表的な成果】

- 広域スケールによる核種移行評価

地下水流動・核種移行解析は、廃棄体周辺のスケール(NF(ニアフィールド)スケール(~100m)や、パネルスケール(~1km))から処分場スケール(~数km)及び地表面までの広大な広域スケール(数十km)と異なるスケールの挙動を評価する必要があります。このマルチスケールの評価を行うには、各スケールにおいて適切な詳細さでのモデルの作成とスケール間で連続的な解析を行うための接続方法の構築が課題となります。当グループでは一番大きい空間スケールである広域スケール(数十km × 数十km以上)までの核種移行評価を行う技術を開発しました。これにより、廃棄体や人工バリアからの核種の流出及び地下深くに建設される処分場から人間が生活している環境に至る過程を対象とした、マルチスケールでの核種移行を取り扱うことが可能となりました。

- 機械学習技術を用いた核種移行解析の効率化ツールの開発

核種移行評価は膨大な計算量と膨大な解析データへの対応が技術課題となっています。当グループでは、機械学習技術を用いた核種移行解析の効率化と目的として、ニューラルネットワークを活用した解析手法を開発しました。この手法では核種移行解析の計算の一部を深層学習モデルに学習させ、残りの挙動を予測することによりコストを大幅に低減することに成功しています。さらにクラスター分析を適用することで、複雑で膨大なデータを類似するパターンごとに自動分類し、人間が直感的に解釈しやすい形式に変換しています。

現在は引き続き、予測精度や出力の分析技術向上を目指して継続的に取り組みを行っております。